日本に住んでいる外国人の数は2018年10月時点で約263万人となり、日本の総人口の約2%に当たります。その中で労働に従事している人は約127万人で、在留外国人の約4~5割を占めています。この外国人労働者の数は、5年前に比べてほぼ2倍に増加しています。

ご存知の通り日本では、政府が人手不足を解消するために外国人労働者を受け入れるための制度、業種の見直しを行うこととなりました。2018年には、今後の外国人労働者の受け入れ体制に関わる改正入管法という新たな法案が可決されています。

ここでは、外国人の労働条件は現在どうなっているのか、労働法改正により今後外国人の雇用制度はどうなっていくのかなどを詳しく解説いたします。

労働法改正や改正入管法は外国人労働者の受け入れを大きく左右するもののため、雇用する側にとっても重要な話題です。ぜひチェックしてください。

この記事の目次

労働法とは?

労働法とは、雇用側(企業)、労働者の地位の保護・向上を定めるものです。しかし、実は日本には「労働法」という法律はありません。労働基準法・労働組合法・労働関係調整法の「労働三法」を総称して「労働法」と呼んでいるだけです。

外国人の雇用に関しては大きく分けて2つのルールがあります。「就労可能な外国人の雇用」、「外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職の支援」です。それぞれ解説します。

就労可能な外国人の雇用について

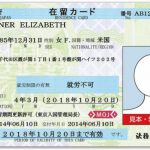

外国人が日本で働くことのできる条件は、出入国管理及び難民認定法(入管法)という法律に基づいて定められています。外国人は、入管法に基づいた在留資格が記載されている在留カードを持っているため、外国人労働者を雇用する企業側は、在留資格の範囲内で雇用しなければなりません。

外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職の支援

雇用対策法第一章第八条では、外国人が日本での就労条件や雇用についての知識が不十分であることを鑑み、雇用管理の改善および再就職の援助に努めなければならない、という企業側の指針が定められています。

この雇用対策法に基づき、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」では、より明確にその内容を定めています。

具体例は以下の通りです。

・ 国籍を理由にする差別の禁止

・ 労働条件の明確化

・ 強制労働の禁止

・ 労働契約の不履行についての違約金や損害賠償等を予定する契約の禁止

・ 労働災害にあった際の療養中労働者に対する30日以内の解雇禁止

・ 解雇の事前予告

・ 最低賃金などの労働条件、労働環境に対する規定

・ 労働者の安全確保

2018年に改正入管法が可決!今後の動向は?

2018年に改正入管法という法案が可決され、2019年4月に施行されました。

改正入管法とはどのような法案なのでしょうか。また、今後この制度により外国人労働者の受け入れはどのようになっていくのでしょう。

大きな違いは、「特定技能」という在留資格ができたことで、そのため「外国人向け労働法の改正」とも呼ばれることがあります。

特定技能には1号と2号の2種類があります。こちらでそれぞれご紹介いたします。

特定技能1号とは

「相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」で、知識又は経験を要する技能を持った生活に支障のない会話のできる外国人を対象とした在留資格です。

「知識や経験を要する分野」とは、国内のみでは特に人材の確保が難しい14の業種のことです。最長5年の滞在が許可されていますが、家族の帯同は認められていません。

なお、14の業種は以下の通りです。

漁業、飲食料品製造業、外食産業、介護職、農業、宿泊業、ビルのクリーニング業、素形材産業、産業機械製造、航空業、電気および電子機器関連産業、自動車整備業、建設業、造船および船舶工業

特定技能2号とは

特定技能1号と「同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」のことで、技能試験に合格してさらに熟練した技能を持っていると認められた人に与えられる在留資格です。家族の帯同も認められ在留期限の更新もできる、実質的に永住が可能となります。

特定技能2号の受け入れはまだ始まっていませんが、例外として建築、造船・舶用工業の2業種のみ取得することができるようになっています。

労働法改正で働ける業種が増える?

外食産業を例とすると、料理人は一定の技術と経験となる業種のため在留資格の「技能」に該当しますが、ホールや洗い場の業務は単純労働とみなされるためこれまでは在留資格には含まれませんでした。

しかし、改正入管法で加わった特定技能1号の14業種に外食産業も含まれているので、ホールや洗い場などの単純労働でも外国人労働者を雇い入れることができるようになりました。

予定は5年で34万人の外国人労働者

実質的な外国人向け労働法改正とも言える入管法の改正により、政府は5年で最大34万5150人(技能実習生も含め)の外国人労働者の受け入れを予定しています。

主に特に人材不足とされる介護サービス業、飲食業、建築業の3業種を対象としており、内訳はそれぞれ6万人、5万3,000人、4万人となっています。

今後の外国人入国者数の推移

冒頭でもお伝えした通り、在留外国人の数は2018年6月末時点で約263万人(前年度から約7万人の増加)と、過去最高の数となっています。2013年は約208万人だったため、在留外国人は5年間で約55万人増えたことになります。

労働法改正(入管法の改正)に伴い外国人労働者の増加が見込まれることから、外国人入国者は今後も増え続けることが予想されます。

外国人労働者受け入れ拡大の政府の方針

外国人労働者受け入れ拡大の背景にあるのが、少子高齢化による労働者不足です。日本人労働者は都市部や大企業に集まる傾向にあるため、特に地方の企業や中小企業の労働力不足が問題となり、外国人労働者の受け入れ拡大に踏み切ることとなりました。

外国人労働者の受け入れに反対の声も…

改正入管法の可決には、反対の声が多く上がりました。主な理由は二点考えられます。

一つ目は、特定技能2号の在留資格で家族を帯同できることになったことです。外国人を多く受け入れると、現代日本において大きな問題となっている医療や介護などの社会保障制度をさらに圧迫してしまうという声が多く聞こえてきます。

また、家族と偽って滞在する可能性も考えられますが、現在家族帯同の制度は明確に定められていないため、今後何らかの対策は取られるでしょう。

二つ目は、日本人労働者の雇用の保証です。日本人と同じ労働条件で外国人労働者を受け入れると、日本人労働者の就職が厳しくなってしまうのではないかと危惧する意見もあります。

外国人労働者の劣悪な労働環境が問題…

外国人労働者の受け入れにあたって問題視されてきたのが、外国人の労働条件です。

そのため、改正入管法では、外国人労働者の労働環境を守るため外国人労働者の働く権利を保証しています。現在も外国人労働者の労働環境問題はすべて改善されたわけではありませんが、労働条件が改善されることで、より外国人労働者にとって働きやすくなることが期待されます。

企業に求められる外国人雇用の準備とは?

外国人労働者を受け入れたい企業には、どのような準備が必要なのでしょうか。ポイントを解説いたします。

雇用する外国人にも分かりやすい労働条件通知書

雇用の際、労働条件を詳しく説明していたとしても、外国人だと理解が難しいことがあります。外国人の受け入れにあたって多いのが、労働条件関連問題です。トラブルを防ぐために、分かりやすい日本語で労働条件を記載しておくか、雇う人の母国語または英語で記載された労働条件通知書を準備しましょう。

事前に日本独自のマナーや制度を説明しておく

社会保険への加入は必須ですが、国によってはそういった制度がないところもあります。また、同僚や上司への接し方など日本独自のビジネマナーも数多く存在します。

こういったギャップもトラブルの元となりやすいため、あらかじめ日本の労働に関する諸制度や文化を説明しておく必要があります。

雇用する前に在留カードの確認を

いざ外国人を雇用しても、就労資格を持っていなければ不法労働となってしまいます。不法就労を防止するためにも、雇用する前にその企業・業種で働くことのできる就労ビザであるのかをしっかり確認しましょう。

また、資格外活動許可で働く場合は資格外活動許可欄の内容、在留番号が有効か、在留期間などを確認する必要があります。

まとめ

入管法の改正により、外国人労働者も日本人労働者と同じ賃金・条件で働くことが制度化されたため、今までよりも外国人が働きやすくなると言われています。

今後、外国人労働者を受け入れる企業はますます増えるとされています。

そのため、受け入れる企業側も就労ビザについての知識をつけ、雇用する外国人労働者は法律・制度上問題がないのかを必ず確認しなければなりません。

改正入管法はまだ施行されたばかりの法律で、細かい規定は今後決められていく可能性があります。外国人労働者を雇用しようと考えている企業や人事担当者の方は、法務省のホームページなどで変更がないかを定期的にチェックしましょう。